Немного о принципах, легших в основу эстетического мировосприятия японцев.

Страница: 2/2

Отметим, кстати, что и здесь всё передаётся через природу. Какие бы метаморфозы ни происходили с японской культурой, природа неизменно остаётся её стержнем.

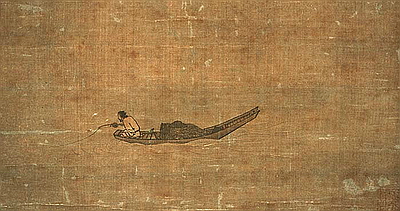

Для выражения скрытой сущности вещей в японском искусстве постепенно выработался особый приём – «ёдзё», проявляющийся в недосказанности, намёке. С точки зрения ёдзё произведение искусства, будь то стихотворение, картина, композиция икэбаны или сад, ценно не столько тем, что оно отображает в явном виде, столько ассоциативным подтекстом, ощущаемым при восприятии этого произведения. Его задача – дать толчок художественной фантазии зрителя, побудить его домыслить и дочувствовать то, что невозможно передать ни словом, ни кистью. Чрезвычайно показательна в этом смысле глава о смерти Гэндзи в «Гэндзи моногатари». Она состоит из одного лишь заглавия – «Сокрытие в облаках». Дальше – небытие. Ничто. Глава пуста. В ней нет ни слова. Разве можно, да и нужно ли передавать словами чувства, вызываемые столь печальным событием. Подготовленный читатель поймёт и переживёт их сам. Здесь название главы, да и весь предыдущий роман – трамплин. Дальше – свободный полёт воображения. Тем же целям служат незаполненное пространство живописного свитка, разрыв ветвей в икэбане, лаконичность дзэнского сада. Всё это – намёк на Великое Ничто, на, Пустоту, на Абсолют, на Божественную сущность вещей.

Приём намёка, ассоциативного подтекста использовался для выражения невыразимого ещё в глубокой древности. Недаром мудрецы прошлого не излагали свои мысли в виде системы, а предпочитали говорить парадоксами, чтобы не исказить безграничную Истину ограниченностью слов. «Очарование вещей» тоже нельзя было выразить без «избыточного чувства», «ёдзё», оформившегося впоследствии в эстетический принцип. Этот термин переводят ещё как «послечувствование», «эмоциональный отклик», «сердечный отзвук». В эстетике югэн принцип ёдзё приобрёл сильную буддистскую окраску. Особую роль в его становлении сыграл дзэн-буддизм, воспринимавший мир как проявление Пустоты и проповедовавший молчание как средство выражения Истины. Очень точно сказал об этом Д. Судзуки: «Все вещи появляются из неведомой бездны тайны, и через каждую из них мы можем заглянуть в эту бездну… Когда же чувства достигают высшей точки, мы замолкаем… Художник дзэн двумя-тремя словами или двумя-тремя ударами кисти способен выразить свои чувства. Если он выразит их слишком полно, не останется места для намёка, а именно в намёке заключена вся тайна японского искусства».

С югэн тесно связана и другая категория японской эстетики – саби. Этот термин буквально переводится как «патина», «налёт старины» и связывается с настроением одиночества. Чувство одиночества присуще и самому югэн. Строго говоря, саби органически входит в югэн. Известный литературовед Макото Уэда так характеризует саби: «Саби создаёт атмосферу одинокости, но это не одинокость человека, потерявшего любимое существо. Это одинокость дождя, падающего ночью на широколиственное дерево, или одинокость цикады, которая стрекочет где-нибудь на белёсых камнях… Природа не имеет чувств, но она живёт и создаёт атмосферу. В безличной атмосфере одинокости – суть саби». Это одиночество, понимаемое в буддистском духе, как непривязанность к элементам бытия и, в том числе, к своему «Я». Другое настроение, присутствующее в саби – печаль. О понимании печали в контексте японской эстетики уже шла речь. Это чувство носит скорее положительный, чем отрицательный характер. В стихах великого Басё постоянно присутствует тема печали и одиночества, но они вовсе не производят тоскливого и мрачного впечатления. С саби связано скорее чувство глубокого покоя. Такое чувство вызывает долгий, медлительный снегопад.

Снег идёт, снег.

Бездонное, бескрайнее

Одиночество.

Умиротворённость, просветлённое одиночество и ощущение растворённости в природе, гармонии с ней, вызывающее чувство сладкой грусти. Иногда такой острой, что слёзы наворачиваются на глазах. Это и есть саби, настроение, связываемое японцами с понятием прекрасного.

Зимняя ночь в саду.

Ниткой тонкой – и месяц в небе,

И цикады чуть слышный звон.

Это тоже Басё. А литературовед Игараси Тинара сказал о саби так: « саби объединяет в себе изысканное и простое… именно гармоническое слияние этих двух элементов создаёт ту изумительную красоту, которую мы называем «саби». Не пережив саби, нельзя почувствовать истинной прелести ни икэбаны, ни садов, ни других произведений искусства.

Одной из отличительных особенностей саби является простота. Благодаря саби человек познаёт красоту, то есть божественность, не только через поражающие воображение проявления природы, как это было свойственно древнему сознанию, но и через незаметные, обыденные вещи, которые также являются манифестацией божественного.

Не нужно забывать и о буквальном значении саби – «патина», «налёт старины». Японцы всегда предпочитали старую вещь новой. Замшелый камень, потемневшее от времени дерево, стёртые ступени старинной лестницы – всё это живёт, дышит, говорит о былом.

Ещё одна важнейшая категория японской эстетики – ваби. Это слово можно истолковать как «одинокое затворничество», «привлекательность бедности», безыскусность», «изящество в глубине грубоватого», «умение находить очарование в обыденном». Следовать ваби – значит следовать Дао, не нарушать естественного хода вещей, а значит – находиться в состоянии умиротворённости и покоя. Красота ваби – это естественная красота природы, и как выражение её – безыскусная красота будничных вещей, вплоть до простой домашней утвари – палочек для еды или подставок для посуды. Примечательно, что в японском языке даже такие понятия, как «вещь», «товар» передаются словом «сина», которое может означать также «достоинство», «изысканность».

Категории «ваби» и «саби» со временем слились в одно понятие – «сибуй», переводимое как «тонкий», «сделанный со вкусом».

Японская эстетика, рождённая прекрасной природой страны, нашла своё, пожалуй, наиболее органичное выражение в искусстве садов, где материалом для создания произведений служит не что-то искусственное, а пять первоэлементов, лежащих в основе построения Вселенной: земля, вода, дерево, огонь, а в последнее время и металл.